منذ احتجاجات تشرين ٢٠١٩، التي شكّلت محطة فارقة في مسار التنظيم الجماهيري والمطالبة بالإصلاح، لا تزال الحركة الاحتجاجية في العراق تصطدم بجدار سلطوي قائم على القمع والتضييق. وعلى الرغم من اتساع النضال السلمي آنذاك، وما رافقه من محاولات لترسيخ الحضور المدني وتكثيف أدوات الضغط، إلا أن القمع الممنهج وعمليات الإقصاء والاغتيال أفضت إلى تراجع واضح أصاب الحراك المدني بالجمود وشلّ مساراته المستقلة.

اليوم، ورغم استمرار التحركات، تخنق السيطرة السياسية والحزبية المشهد الاحتجاجي، وتتعرض المبادرات المستقلة لرقابة صارمة، مع تضييق متصاعد للمساحات المدنية.

ومع مطلع عام 2025، عادت الاحتجاجات إلى الواجهة، على خلفية تفاقم الأزمات الاقتصادية، وفي مقدمتها أزمة تأخر صرف الرواتب في إقليم كردستان. أزمة عكست فشلاً بنيوياً في تحقيق العدالة الاجتماعية، ودَفعت بمعلمي السليمانية إلى تنظيم احتجاج واسع في 28 كانون الثاني، مترافق مع إضراب عام أمام مكتب مفوضية الأمم المتحدة. الرد الرسمي جاء بمنع قوات "الآسايش" مجموعة من المعلمين من دخول أربيل في 9 شباط، في انتهاك واضح للحق في التجمع السلمي.

قوبلت احتجاجات الإقليم بعنف ممنهج شمل الاعتقالات، التهديدات، وقطع أرزاق عدد من المشاركين، واستهدفت بشكل خاص الصحفيين الذين قاموا بتغطيتها. وعلى الرغم من مرور أشهر، لا تزال حقوق الموظفين معلّقة وسط صراع سياسي بين الحكومتين الاتحادية والإقليمية، يُدار خارج منطق الحقوق الاقتصادية والاجتماعية. في شباط وحده، وثّقت جريدة "طريق الشعب" نحو 54 فعالية احتجاجية في الإقليم. وفي الوسط والجنوب، شهدت محافظات النجف والمثنى احتجاجات لموظفي العقود والملاكات الصحية، تلتها دعوة للإضراب من قبل نقابة الممرضين العراقيين في 26 آذار، أدت إلى شلل واسع في المرافق الصحية. الإضرابات توسعت لتشمل الكوادر التدريسية، التي دعت في نيسان إلى إضراب شامل. الرد جاء باعتقالات استهدفت المنسقين والمنظمين صباح اليوم الأول من الإضراب، في اعتداء مباشر على الحق في التنظيم والاحتجاج.

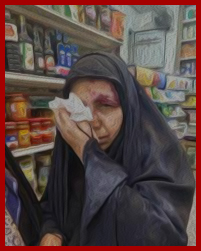

في محافظة ذي قار، اتخذ التصعيد طابعاً أكثر عنفاً، حيث استخدمت قوات مكافحة الشغب القوة ضد معلمين ومعلمات، ما أدى إلى إصابات واعتقالات. سلوك ليس جديداً، إذ اعتادت الجهات الأمنية في المحافظة استخدام العنف كأداة دائمة لكبح الحراك والتأثير فيه.

في الجنوب، خرج المزارعون وسكان مناطق الأهوار، وخاصة هور الحويزة، في احتجاجات متواصلة بين آذار ونيسان رفضاً لتجفيف الهور وتجاهل حقوقهم كمجتمعات محلية. سياسات لم تراعِ الاتفاقات الدولية لحماية التنوع البيئي والتراث الثقافي، بل فُرضت خدمةً لمصالح الشركات النفطية، بغطاء حكومي متواطئ أو غائب. في واسط والنجف ومدن الفرات الأوسط، نظم الفلاحون احتجاجات ضد تهميش القطاع الزراعي، في ظل السياسات المائية والاعتماد المتزايد على الاستيراد. أما في أيار 2025، فقد اندلعت احتجاجات واسعة في محافظات الوسط والجنوب، لا سيما في النجف (الكوفة والمناذرة)، اعتراضاً على تردي الخدمات. القوات الأمنية واجهتها بعنف مفرط، فيما باتت الملاحقة الأمنية للمحتجين نمطاً متكرراً.

في البصرة، وتحديداً في منطقة القرنة، تظاهر خريجو كليات الهندسة للمطالبة بالتعيين أمام الحقول النفطية. تصاعد التوتر في الأسبوع التالي مع استخدام مكافحة الشغب القوة ضدهم. وبحسب "طريق الشعب"، تم توثيق نحو 61 تظاهرة واعتصاماً خلال أيار فقط، رغم قرار وزارة الداخلية بمنع الاحتجاجات لعشرة أيام قبيل انعقاد القمة العربية في 17 و18 أيار، وهو قرار يناقض الضمانات الدستورية للحق في التظاهر.

ومع نهاية شهر حزيران كما هو حال صيف العراق المحتقن، تصاعدت ملامح الأزمات المركبة التي قادت إلى موجات من الاحتجاجات الشعبية في مختلف المحافظات، من أقصى الجنوب في البصرة إلى كركوك وحلبجة في الشمال، مرورًا بميسان وبابل، وصولًا إلى اضطرابات الحريات في السليمانية. في البصرة، تجدّدت أزمة المياه وارتفع منسوب الملوحة، ما دفع سكان مناطق "أبي الخصيب" و"الحيانية" و"شط العرب" إلى الخروج باحتجاجات تطالب بحقهم في مياه صالحة للشرب وتحسين الخدمات الأساسية، مؤكدين على كرامتهم الإنسانية التي تُنتهك عند توزيع المعونات الغذائية بشكل غير لائق.

في ميسان، احتج خريجو قسم الهندسة على تجاهل مطالبهم بالتعيين، ملوّحين بالتصعيد في حال استمرار سياسة الإقصاء الوظيفي، ما يعكس غياب العدالة في فرص العمل والتمييز بحق الكفاءات المحلية.

أما في بابل، فقد انتفض أهالي ناحية النيل احتجاجًا على تفاقم التلوث البيئي الناتج عن حرق النفايات قرب المناطق السكنية، ومنعوا شاحنات البلديات من الوصول، بسبب ما وصفوه بتقصير حكومي في حماية الصحة العامة والحق في بيئة نظيفة وآمنة.

وفي كركوك وحلبجة، توحدت الأصوات ضد تجاهل أزمة تأخير الرواتب. ففي كركوك، تظاهر المعلمون الذين يتقاضون رواتبهم من إقليم كردستان، تضامنًا مع معلمي السليمانية الذين تأخرت رواتبهم لأكثر من 56 يومًا، واعتُقل عدد من منسقيهم على خلفية الدعوة للتظاهر. وفي حلبجة، أعلن أطباء وكوادر مستشفى حلبجة العام إضرابًا شاملًا احتجاجًا على عدم صرف رواتبهم، ما تسبب بتعطيل شبه تام للخدمات الصحية في المحافظة، وهو انتهاك مباشر للحق في الرعاية الصحية للمواطنين. أما في السليمانية، فقد تصاعدت أزمة الحريات العامة، إذ واجهت السلطات دعوات التظاهر السلمي بموجة اعتقالات طالت أكثر من 50 شخصًا، بينهم نواب سابقون ونشطاء حقوقيون ومنسقون نقابيون. وقد بررت قوى "الآسايش" هذه الاعتقالات بأنها جاءت بدافع الحماية، في موقف يعكس تبريرًا سلطويًا يُشرعن القمع ويهمّش المطالب الشعبية، ويؤكد اتساع الفجوة بين السلطة واحتياجات المجتمع.

ما يجري في العراق لا يُختزل في موجة غضب ظرفية، بل يشكّل موسماً احتجاجياً واضح المعالم، يعكس تحولات عميقة في أدوات النضال المدني، ويكشف حجم الانهيار في الحريات الأساسية، خصوصاً حرية التعبير، والتنظيم، والحق في العدالة الاقتصادية. التصعيد السلطوي ضد النقابيين، الصحفيين، والمنظمين، يطرح تحديات جسيمة أمام المدافعين عن حقوق الإنسان، الذين باتوا اليوم أمام مسؤولية مضاعفة: التوثيق، المناصرة، والتضامن مع الفئات التي تخوض معاركها اليومية من أجل أبسط الحقوق، في بيئة أمنية وسياسية تزداد عدائية تجاه أي صوت مستقل أو معترض.